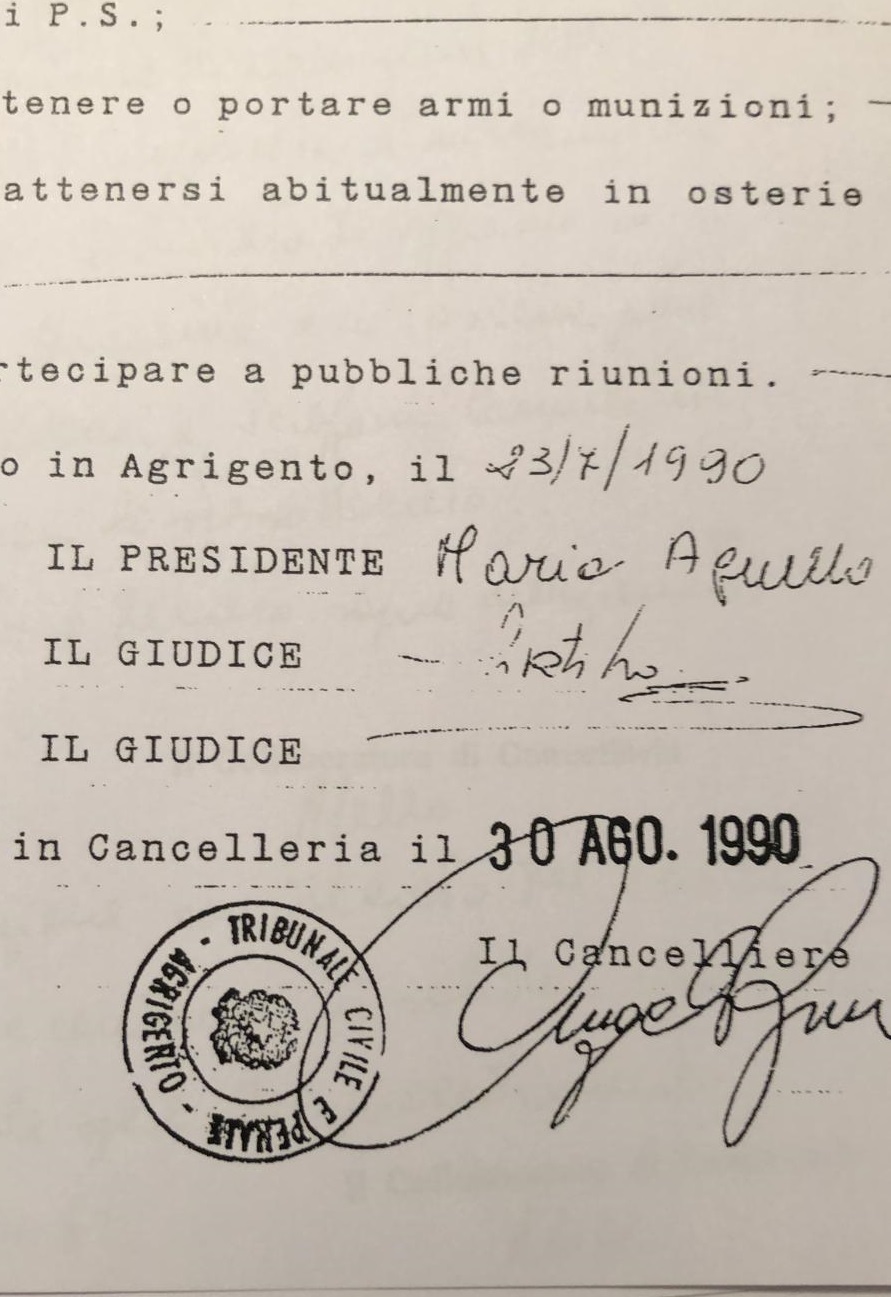

Così deciso in Agrigento

Il 23 luglio del 1990 al Tribunale di Agrigento, tra ventilatori esausti e fazzoletti sospinti a tamponare sudori, si continuava a fare udienza. Con pochi e giovani giudici.

Il 23 luglio del 1990 al Tribunale di Agrigento, tra ventilatori esausti e fazzoletti sospinti a tamponare sudori, si continuava a fare udienza. Con pochi e giovani giudici.

Tra questi quello “anziano” e di maggiore esperienza era un trentasettenne di Canicattì, che fino all’anno prima era stato sostituto procuratore nella stessa sede. Aveva chiesto di essere trasferito all’ufficio giudicante, perché il nuovo codice di procedura penale che stava entrando in vigore, secondo lui, rischiava di trasformare il pubblico ministero in qualcosa che non gli sarebbe piaciuto. E se il pubblico ministero nel tempo doveva diventare sempre meno giudice, meglio fare il giudice.

Giovane ma di esperienza, non era visto di buon occhio a fare il giudice, proprio dove da pubblico ministero aveva svolto le più importanti indagini sulle cosche mafiose di quel territorio, periferico per i media, strategico per l’imprenditoria più spregiudicata, permeabile agli interessi illeciti nelle amministrazioni pubbliche e nel circuito economico.

Quel 23 luglio nel collegio della sezione misure di prevenzione era relatore in un procedimento in cui si discuteva della pericolosità sociale di tre persone di Palma di Montechiaro. Senza collaboratori di giustizia, senza testimoni, con poche intercettazioni e con investigatori forti nelle motivazioni e poveri nei mezzi.

Dicono che ci siano i p.m. che fanno i processi senza prove. Ma quel giudice che era stato fino ad un anno prima un p.m., aveva imparato a sapere leggere le prove, anche quando erano poche, e a saperle interpretare senza comode pigrizie.

Entrati in camera di consiglio, sembrava che il collegio non avesse molti elementi sui tre di Palma di Montechiaro se non alcune frequentazioni. Ma il relatore aveva studiato a fondo gli esiti delle indagini e nella motivazione cominciò anzitutto a descrivere “lo sfondo ambientale”: un’accurata elencazione degli avvenimenti criminosi che avevano caratterizzato la vita di Palma di Montechiaro e che, messi in relazione, diventavano “prova tanto obiettiva quanto eloquente dell’esistenza in tale centro di agguerriti gruppi criminali organizzati”. Poi, attraverso storie personali e criminali, legami di parentela e amicizie delle vittime degli omicidi e dei tentati omicidi susseguitisi in quel territorio, l’estensore del decreto di applicazione della misura di prevenzione elencò i soggetti di spicco dei gruppi in conflitto fra loro e i rispettivi interessi mafiosi.

A questo punto per ciascuno dei tre proposti per la misura di prevenzione esaminò gli incontri con i soggetti ben stagliati come mafiosi dal quadro di insieme e ne indicò con precisione per ciascuno il numero, sottolineando il dato dell’intensificarsi di tali incontri in luoghi pubblici con indiziati mafiosi, che erano poco tempo prima scampati ad agguati a mano armata. Segno di una solidarietà incondizionata.

Quindi scrutinò le modalità degli incontri, le occasioni dalle quali erano scaturiti, la mancanza di motivi leciti che li giustificassero nella loro reiterazione, e così via fino a ricostruire una geometria che faceva ritenere che “ci si trovi dinanzi non a tanti rapporti bilaterali tra loro indipendenti ma ad una vera e propria trama di relazioni interpersonali”.

A questo punto aggiunse i rapporti di affari, gli acquisiti di immobili fatti insieme, le posizioni di monopolio di fatto nel settore del calcestruzzo di uno dei soggetti che con gli esponenti di una cosca intratteneva una “frequenza martellante”.

Tutti questi dati, studiati, approfonditamente valutati, collegati e spiegati fra loro, il giudice estensore li aveva chiamati “gli addendi di fatto”.

Quello stesso giudice aveva ben illustrato la differenza tra fatto e sospetto quando, il 4 aprile dello stesso anno, aveva scritto in provvedimento che le sentenze di assoluzione sbarravano la strada al giudice di prevenzione se accertavano un fatto o lo escludevano, non nei casi in cui lo valutavano o lo qualificavano giuridicamente o ancora si limitavano ad affermare che ai fini del processo una prova non era sufficiente. E così – scriveva – poteva al più interpretarsi un progetto di legge governativo che invece veniva considerato limitativo degli ambiti d’intervento dei procedimenti di prevenzione e sul quale si addensavano le simpatie di alcuni movimenti d’opinione.

A questo giudice così attento ai fatti e alla valutazione critica delle prove, un gruppo di fuoco della “stidda”, che stava facendo la guerra a “cosa nostra”, mosse l’accusa di avercela con loro; perché lo considerassero un loro nemico era bastato che con una sentenza per detenzione di armi avesse comminata una pena più elevata di quanto gli imputati si aspettassero. L’insistente chiacchiericcio di cosca lo additò come giudice parziale e ciò galvanizzò i giovani del gruppo mafioso a mettersi a disposizione per ucciderlo. Si dissero fra loro che era cattivo, che voleva favorire i loro avversari, che decideva comunque contro di loro senza guardarsi le carte.

Il 21 settembre del 1990, poche settimane dopo il deposito delle motivazioni di quel provvedimento di luglio, fu facile colpire un giudice di Canicattì che inerme e da solo viaggiava tutti i giorni con una Ford Fiesta e che però con determinazione cercava di capire il fenomeno mafioso, con fermezza si adoperava per affermare le prerogative dello Stato, con sagacia e indipendenza interpretava e applicava la legge, in un’occasione anche discostandosi in maniera argomentata e convincente dagli orientamenti della Corte di Cassazione.

Rosario Livatino, oggi venerato dalla Chiesa cattolica come Beato, potrebbe diventare Santo; si dice anche Santo protettore dei magistrati.

Già da tempo dal suo esempio si sentono protetti i magistrati liberi, che interpretano la legge secondo la Costituzione, che non si lasciano irretire dalle simpatie delle maggioranze, che non cedono ai condizionamenti del potere e che scandalizzano chi si attende che non ragionino troppo sugli “addendi di fatto”.

Giovanbattista Tona

Il Passato talvolta ritorna.

Se non ritorna, forse non è passato.

Occuparsi di giustizia comporta anche conoscere il tempo e la storia, luoghi dove sono sorti i diritti, ma anche i bisogni e il sentire degli individui e delle collettività. Con “Ieri e oggi” facciamo un salto settimanale nel passato, un modo diverso per interrogarci sull’attualità.

Attendiamo i contributi di tutti.